近日,我院孔维宝教授课题组在国际权威学术期刊《Pesticide Biochemistry and Physiology》(中科院农林科学1区Top期刊,5年IF=4.5)在线发表研究成果,该论文基于表型、生理生化和转录组水平,系统研究了橄榄苦苷(OLE)和苦参碱(MAT)对四种植物病原镰孢菌的抗真菌活性及其作用机制,为开发绿色有效的植物源农药提供了新选择。我院微生物学专业2024届硕士生何嘉欣和2023级硕士生董健妹为共同第一作者,孔维宝教授为通讯作者。本研究得到了甘肃省科技厅重点研发计划(22YF7NA118)、西北师范大学重大项目培育计划(NWNU-LKZD2022-02)、中央引导地方科技发展专项资金(24ZYQA039;24ZYQA040)及教育部生态功能高分子材料重点实验室开放基金(KF-24-07)的支持。

镰孢菌对植物和动物健康都能构成严重威胁,而传统的化学防治方法面临着环境风险和农药残留问题。植物源农药因其可得性、安全性和环境相容性而日益受到青睐,符合全球农业可持续发展的需求。因此,植物源农药可成为传统化学农药的理想替代品。OLE是油橄榄叶和果实中天然存在的主要多酚类化合物,具有抗氧化、抗炎、调节代谢等特性,是橄榄及其制品(如橄榄油)发挥健康功效的关键活性成分之一。目前,全球油橄榄种植和加工过程中,每年产生大量废弃枝叶,尚未得到有效的开发利用,造成了极大的资源浪费。MAT是从豆科植物苦参、苦豆子等植物中提取的一种天然生物碱,具有广谱生物活性,广泛应用于医药、农业等领域,具有显著的杀虫和抗菌活性。但是有关OLE和MAT抑制植物病原镰孢菌的抗菌活性和分子机理尚未得到系统研究和揭示。

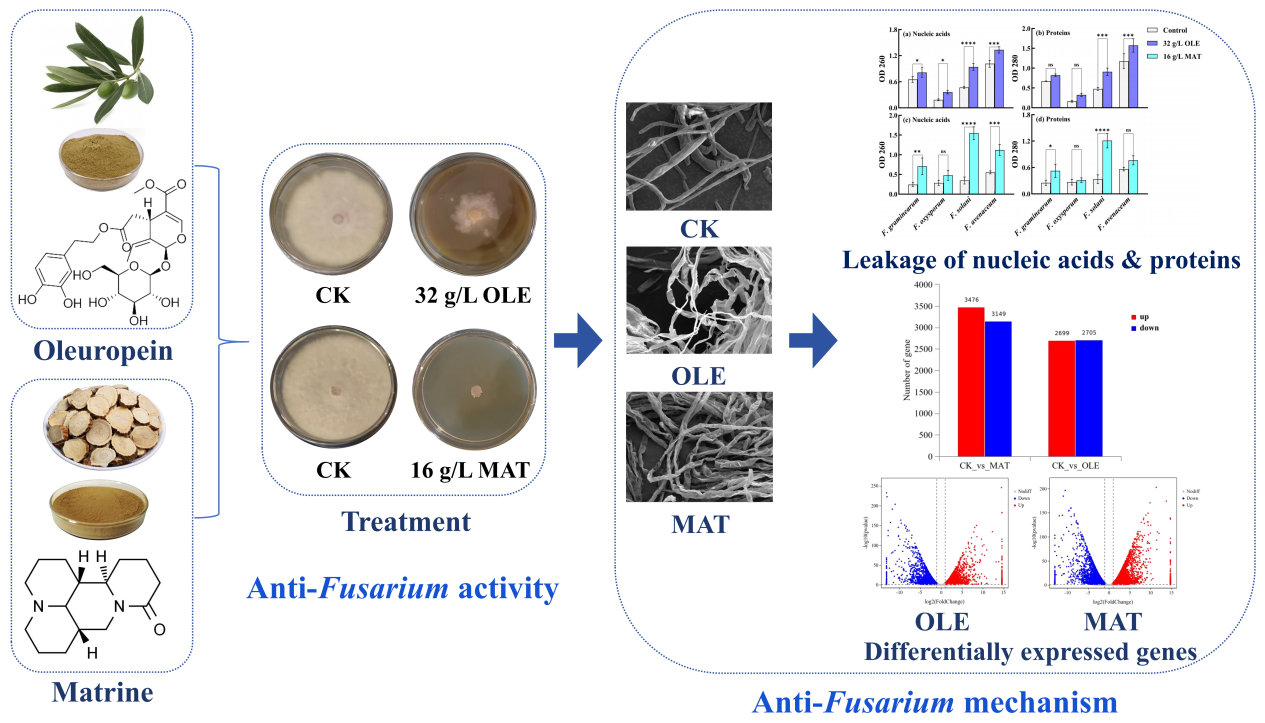

该研究论文“Comparative unravelling the antifungal activity and mechanism of oleuropein and matrine inhibiting the growth of phytopathogen Fusarium spp.”以MAT为参考,比较研究了橄榄叶提取物OLE对四种常见植物病原镰孢菌(F. graminearum、F. oxysporum G5、F. solani G3和F. avenaceum DG-9)的抗真菌活性,通过测定细胞内电解质渗漏、观察菌丝形态变化以及转录组测序,阐明了其抗真菌分子机制。结果表明,不同浓度的OLE和MAT处理显著抑制了四种镰孢菌的菌丝生长和孢子萌发,且呈浓度依赖性。两种提取物处理均导致菌丝收缩和断裂,破坏细胞结构,进而使细胞内大分子电解质(如核酸和蛋白质)渗漏,阻碍菌丝的正常生长。在同等纯度和处理浓度条件下,MAT的抗真菌效果优于OLE。在四种受试菌株中,F. graminearum对处理最为敏感。转录组分析揭示了OLE和MAT通过不同的机制抑制真菌生长。OLE显著影响细胞壁中的几丁质合成、能量代谢和氧化应激反应,直接破坏细胞壁结构和线粒体功能。而MAT主要干扰与内质网和高尔基体相关的途径,干扰蛋白质的合成和分泌,并抑制ABC转运蛋白的功能。二者均靶向细胞壁/能量代谢和蛋白质稳态,但在抑制机制上存在显著差异,相关途径中关键基因的表达分别受到OLE和MAT处理的影响。本研究表明,OLE和MAT展现出良好的抗真菌活性,具有开发成植物源杀真菌剂的潜力,可用于预防和控制由镰孢菌引起的植物和动物病害,为拓展OLE和MAT的应用场景提供了新的证据。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2025.106538