7月12-20日,西北师范大学生命科学学院生物科学专业开展了生物学综合野外实践教学活动。在学院的统一组织下,生物科学系2024级全体本科学生共计4个班215人参加学习,植物学、动物学等相关专业的十几位教师作为授课教室全程参加了实践教学工作。户外实习地点包括甘肃石佛沟国家森林公园、榆中县兴隆山、马坡乡、兰州植物园、兰州黄河湿地公园等,每天按专题在户外实践结束后返回学校开展研讨总结和标本制作工作。

结合人才培养方案和教学大纲,本次野外实践教学活动开展了“在城市自然空间中探索生命奥秘”、“在复杂自然环境中锤炼专业技能”、“行走的课堂探秘兰州植物宝库”、“在城市绿洲中开启植物科学启蒙之旅”等专题活动。

“动物篇”

校园里、城市中、田野山林里,各小组同学缓慢前行,采样观察,一次次的实践学习,点燃了同学们探索自然奥秘的热情。陈凌云老师带着专业的摄影装备,为师生拍摄了许多清晰优美的鸟类图片,拍摄的同时,也认真细致地为学生介绍沿途所观察到的鸟类、昆虫等。

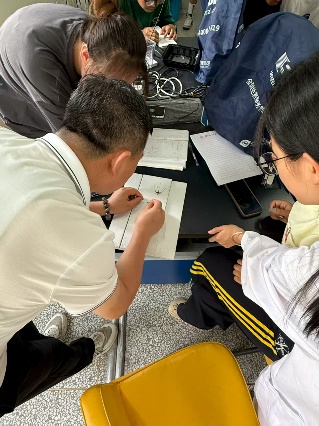

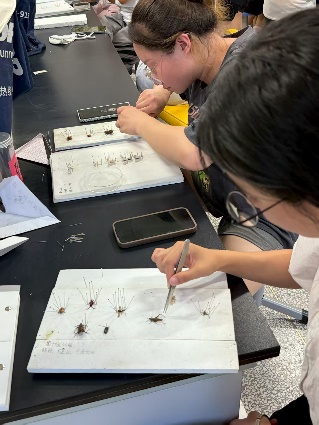

标本制作环节上,同学们在专业教师的悉心指导下,亲身体验了昆虫标本制作这一融合科学严谨性与艺术表现力的独特实践技能。在老师的示范讲解下,大家亲手操作,运用巧思与细致手法,将采集自校园和银滩湿地公园的昆虫精心制作成标本。标本制作环节细致入微,特别是在蝴蝶等昆虫的展翅定型过程中,指导老师耐心讲解了从软化处理、姿态精确调整到最终固定干燥的每一个关键步骤。同学们则小心翼翼地舒展蝴蝶翅膀,将其调整为自然姿态,每一个细微的动作都透露出对生命的尊重与对科学的严谨态度。当形态各异的昆虫最终在标本盒中呈现出栩栩如生的姿态时,同学们的脸上无不洋溢着收获的喜悦。

探秘石佛沟生态宝库:邂逅79种野生动物

郁郁葱葱兴隆山,幽静宜人哈班岔村。沿途的村镇如画,特色产业蓬勃发展。天蓝、草碧、水澈,令人心旷神怡。同学们抵达榆中县兴隆山脚下的哈班岔村,探索自然的热情瞬间攀至沸点,大家好奇地探索每一种动物的生活习性。同学们通过实地观察与采样,比较了黄土高原森林生态系统与兰州市区湿地公园的差异。相比之下,市区湿地公园以人工恢复的芦苇-水域系统为主,物种组成与生态过程相对单一,进一步凸显了兴隆山作为鸟类及多种野生动物理想栖息地的独特价值。

动物组师生们在哈班岔村收集完所需样本后,又乘车前往几公里外的张一悟纪念馆参观,重温党的宗旨与使命。

行走的思政课:在实习中学思践悟党的精神

返校后,生科院动物组师生们依然热烈而专注地投入到标本学习与制作环节。

当最一只蝴蝶标本的针脚落定,师生们既用镊子丈量了森林的生态厚度,也用脚步重温了先辈们用鲜血定义的精神高度。从捕捉昆虫的轻颤到凝视锈迹斑斑的步枪,师生们读懂了“绿色明珠”与“红色星火”的共同密码。

“植物篇”

山林为讲堂:在自然中解码植物智慧。每日清晨,实习队伍迎着朝阳深入林海与沟壑之间。在潺潺溪流旁,手持峨眉蔷薇细致讲解该科植物的主要识别特征;在陡峭山坡上,老师引导学生观察不同海拔下植被类型的演替规律,了解森林植物与环境的关系;老师还带领学生拍摄精细的植物典型性状特征、独特的生存策略,并讲解各种植物关键的鉴定特征。学生们手持采集袋与工具,积极辨识、记录并采集典型标本,遇到疑难问题随时与身边老师展开热烈讨论。现场提问声此起彼伏,求知热情与山间清风交织回荡。

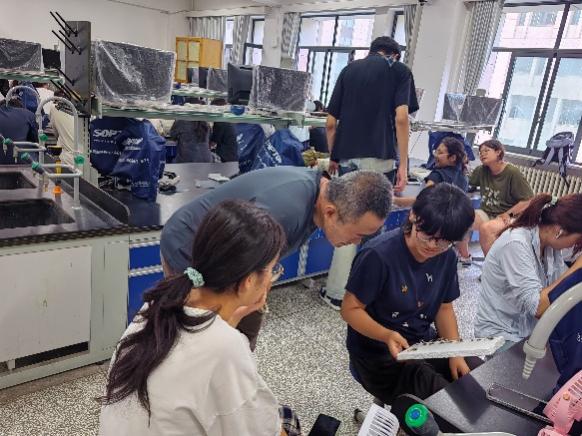

汗水凝标本:酷暑中构筑科研基石。结束山野的探索结束后,实习的战场转移至校园实验室。在老师们手把手的示范与细致讲解下,同学们屏息凝神,对采集的每一份植物进行精心修整、科学压制、准确标注采集信息。

汗水浸湿衣衫,指尖沾染草浆,上百份标本却在专注协作中渐次成型。上百份承载着山林记忆的植物标本,在师生的默契协作中渐次成型。最终,师生共同完成了代表兴隆山国家级自然保护区和石佛沟典型生境的100余份高质量植物标本。

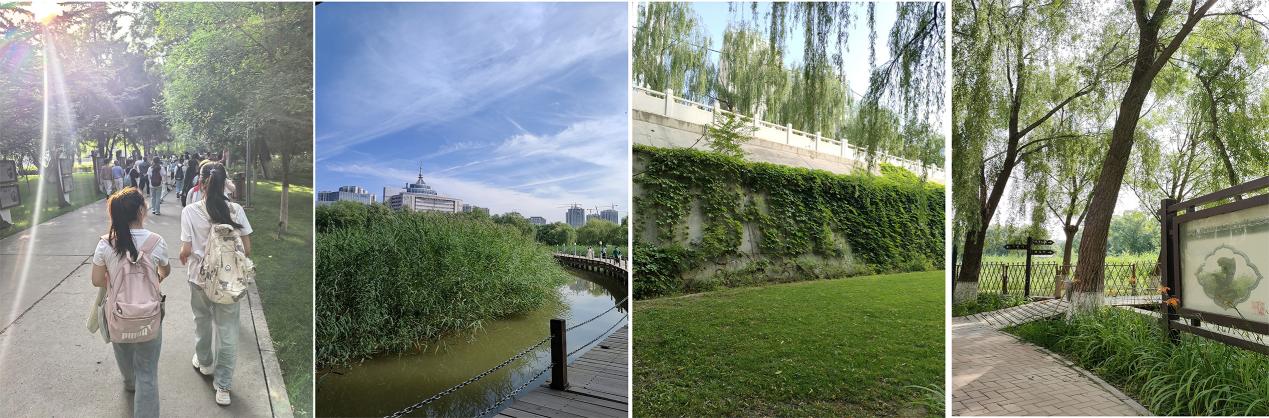

城市绿洲变身露天课堂,近距离夯实分类基础。晨光中的湿地公园和植物园犹如一座活体植物博物馆。张世虎老师认真细致地为学生们讲解月季与玫瑰的宏观形态差异;不远处,郑智老师正指导学生在湿地浅滩边蹲身观察香蒲的穗状花序结构;二球悬铃木树下,候勤正老师正耐心地给学生们讲解这一重要的城市景观植物,从该植物的识别特征到其观赏药用价值,侯老师引导同学们要进行知识的迁移,做到举一反三。学生们也认真观察并拍摄园内植物,遇到疑难问题随时与身边老师展开讨论。学生们以小组为单位,利用数字化工具系统拍摄记录园区内200余种植物关键特征,将抽象教材概念转化为眼前鲜活的生命样本,将课堂上学到的抽象理论知识应用到活体植株并进行观察,同时也激发了学生的学习兴趣和对科研工作的热爱。

午后返校,实验室成为实践的第二战场。学生们在老师指导下将拍摄记录的植物照片予以整理,精确标注生境信息、拍摄编号与分类学名。无数高质量植物照片经由严谨处理不但转化为可长期保存的电子教学标本,也凝结了理论与实践首次交汇的认知印记。

人工景观实习:不可替代的教学支点。相较于传统野外实习基地如兴隆山、石佛沟等地,本次选址城市人工生态空间具有鲜明的教学战略价值。实习带队负责人候勤正老师阐释深层考量:“对于刚接触分类学的新生,人工景观提供了‘降低难度却不降低专业性’的理想场景。”

系统性启蒙优势显著:植物园的科学布局使近缘物种集中呈现,学生在百米范围内即可对比木兰科、木犀科等数十种乔木特征;标准化标识系统构成天然辅助教具,大幅提升形态术语与实体对应的准确性。

安全与效率双重保障:规避了野外复杂地形与天气风险,教师可将精力聚焦于核心知识传递,市区场地的可达性确保单日内完成“户外认知+室内实操”全流程,教学密度显著提升。构建认知进阶阶梯就像先掌握字母再学习造句,郑智老师比喻道,在可控环境中建立分类框架和观察范式后,学生未来深入天然林区时,才能更敏锐捕捉关键物种特征与生态联系。

正在整理所拍摄植物照片的2024级学生毕姗旭感触深刻:“今天认清了十几种易混淆园林植物。在植物园能凑近反复观察花瓣基数或叶序,这种‘慢学习’反而让知识扎得更牢。”其小组拍摄的118份电子标本已被纳入学院新生实践教学资料库。

把专业启蒙课堂植入城市生态空间,是西北师大生科院深化实践教学改革的创新实践。当植物分类的种子在人工与自然交织的绿意中萌芽,新一代生物学人正以更稳健的步伐,走向未来探索生命奥秘的漫长征途。